令和に突入し「人生100年時代」と言われています。皆さんは「人生100年時代」と聞いて何をイメージしますか?たとえば、年金のみでは生活できない、貯蓄もない、ずっと家にいて生きがいがない、やりたいことがあってもどうすればいいのかわからない。など様々な不安や疑問があるでしょう。

再雇用も難しい年齢になってもまだ働けますか?

なるべく家族に迷惑をかけたくないから働きたいけど、働く場所がない

働くときに特別な手続きが必要ですか?

本記事では、そんな不安や疑問を就労継続支援B型を通じて少しでも解決に導けるよう働き方や方法について紹介していきます。

- 高齢化にともなう就労について

- 75歳以上の高齢者に対して就労継続支援B型事業所の役割とは?

- 「就労継続支援B型×75歳以上」が注目される理由について考察

- 実際に75歳以上で就労継続支援B型を利用者している方の事例を紹介!!

- 気になる!メリット・デメリットについて解説

- まとめ

ぜひ最後までご覧ください。

高齢化にともなう就労について

令和6年(2024年)10月1日時点での65歳以上人口は約3624万人と調査されています。前年に比べ1万7千人の増加となり、人口の割合は29.3%で過去最高と言われています。

さらに、75歳以上の人口は約2077万人で、前年比の70万人増加となり、人口の割合は16.8%でこちらも過去最高となっています。

これだけ75歳以上の人口が多いと働く場所も限られてくるのでは?

と心配される方もいるでしょう。確かに、75歳以上の方の就労に関して難しい場面もあります。ですが、高齢者の労働力への貢献は年々増加しています。その中でも75歳以上の方の就業率も上昇傾向です。詳しく解説していきます。

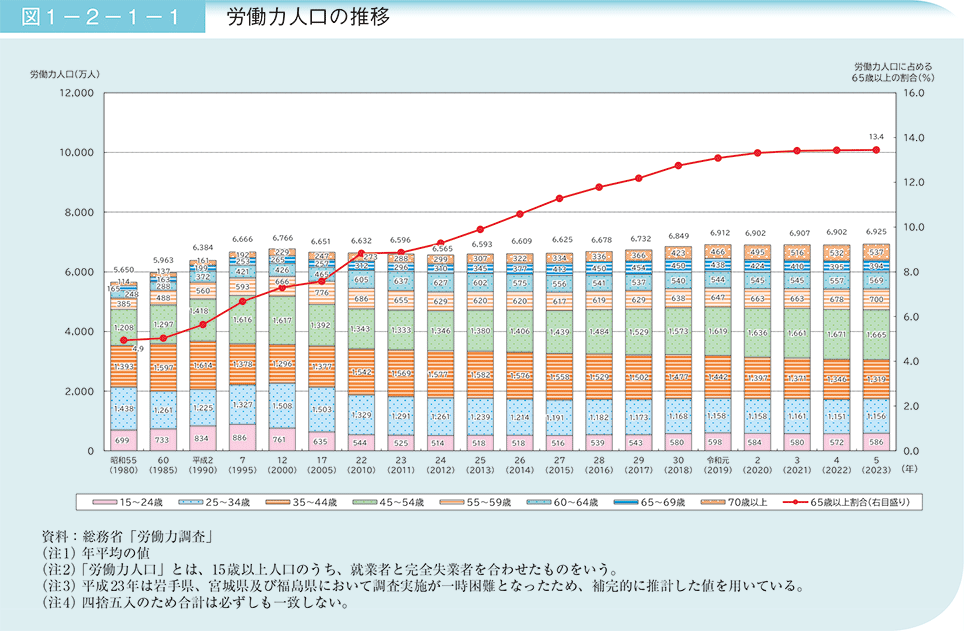

高齢者の就労人口における存在感

内閣府のホームページで紹介されている労働力人口の推移をみると65歳以上の割合が年々増加していることが確認できます。

70歳以上の方だけをみても平成27年から徐々に増加していることがわかります。

このように、75歳以上の方も働きたい意欲と、働いている実態が見えます。ではどのようなことをしているのでしょうか、またどのようにして社会とのつながりを継続させていけばよいのでしょうか。就労継続支援B型事業所は不安や疑問の解決のひとつと言えます。

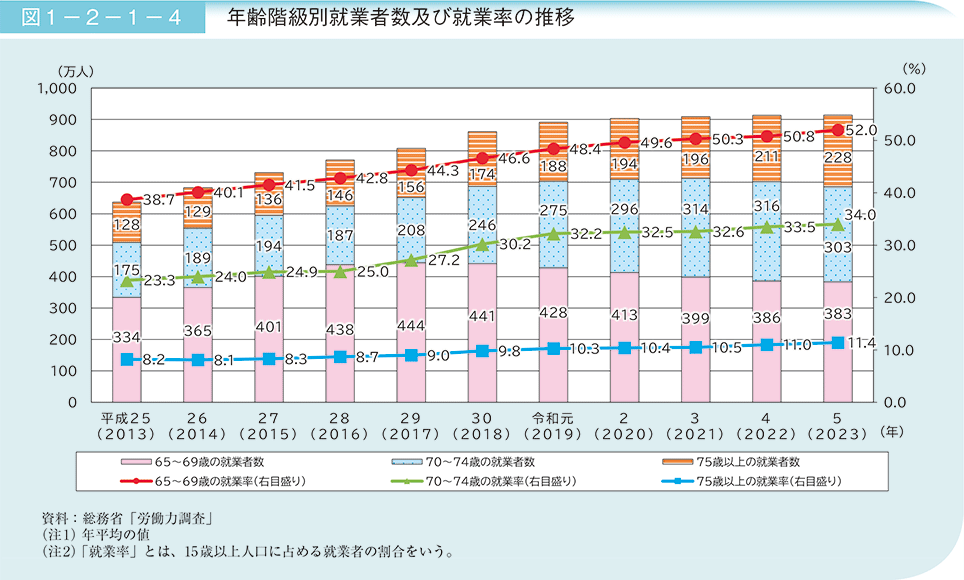

また、高齢者の就業者数および就業率についても上昇傾向です。特に75歳以上の高齢者の就業者数は毎年徐々に上回っています。就業率についても、平成25年と令和5年を比較してみると、70~74歳で10.7ポイント、75歳以上で3.2ポイントとそれぞれ増加しています。

上記ふたつの情報をみても75歳以上の方の労働市場への参加が増加していることは明らかです。公的年金や補助、貯金だけでは生活が困難であることや、健康維持、社会参加を目的とした就労意欲の高まりなどがあるためと言えます。

参考資料:内閣府ホームページ

75歳以上の高齢者に対して就労継続支援B型事業所の役割とは?

年々増加している75歳以上の就労意欲のある高齢者に対して一般就労となると新規での雇用はとてもリスクが高くなり、難しいでしょう。なぜなら年齢による雇用機会の制限や就労時間、日数などの基準があります。さらに体力や病気などによる制約もあるでしょう。そのためなかなか自身の体調や障害に合わせた就労を見つけることが難しいからです。

ですが就労継続支援B型事業所は年齢に縛られない働き方や自身の体調、障害などに合わせた働き方ができ、支援の幅も十分にあるためおすすめです。

さらに、高齢化が進み、75歳を過ぎても「働きたい」「社会とのかかわりが欲しい」「生きがいをみつけたい」など様々な思いがあります。就労継続支援B型事業所は自身のペースで働くことができる福祉サービスでもあるため選択肢のひとつとしても役割があります。

「就労継続支援B型×75歳以上」が注目される理由について考察

前述で述べているように年々上昇している高齢化に対し、高齢者、特に75歳以上の方の就労意欲の上昇は注目されています。年金問題、物価、燃料費高騰、介護や孤立、独居など不安が多くある中で就労継続支援B型は「年齢に縛られず働ける」「自分のペースで働ける」「障害があっても安心して働ける」と注目されています。

就労継続支援B型とは、雇用契約を結ばず、作業に応じた工賃(給料)を受け取れる福祉サービスです。雇用契約を結ばないので一般就労のように毎日決まった時間に働く必要がありません。就労時間も決まっていないので自身の体調や都合に合わせて働くことが可能となります。

作業内容も就労継続支援B型事業所により、軽作業や手工芸品の制作および販売、農作業、清掃、PC作業など身体への負担が少ないものが多岐にわたり提供されています。

また、就労継続支援B型事業所には支援員や職業指導員などのスタッフが常駐しているため、困ったときすぐに相談できる環境です。

そのため75歳以上の高齢者の方にとって就労継続支援B型事業所は「働くことをあきらめたくない」「年齢に縛られることなく社会、地域の一員として活躍したい」などの思いを身体への負担が少なく無理なく働ける、提供できる環境であり、安心できる人間関係の構築の場として注目されています。

実際に75歳以上で就労継続支援B型を利用者している方の実例を紹介!!

働きたい、社会、地域とのつながりが欲しいと考える75歳以上の方が多くいる状況が分かったことで、実際に就労継続支援B型事業所を利用している方の実例をまとめました。

どんな状況でどんなことをしているのか気になる方もいるでしょう。実例をみて就労継続支援B型の利用を選択肢のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。

78歳の男性・Aさん

定年退職後に認知症の初期症状が発症し、自宅で過ごす時間が増えていたAさん。家族のすすめもあり就労継続支援B型事業所を見学し、週3日、手工芸品のパーツ組み立て作業を始めました。最初は戸惑いもありましたが、スタッフの支援のもと徐々に手を動かすことに楽しみを感じ、今では作業後のコーヒータイムでの会話も日々の楽しみになっています。「ここに来るとホッとする」と語るAさんは、就労継続支援B型の利用をきっかけに生活にメリハリがつき元気が戻ったといいます。

75歳の女性・Bさん

長年専業主婦として家庭を支えてきました。ですが夫を亡くして以降、人とのかかわりが激減し、外出することもなくなり、塞ぎ込むことが多くなっていました。地域包括支援センターの紹介で就労継続支援B型事業所の存在を知り、軽作業(タオルたたみや清掃など)を通じて「人とつながる」時間を持つことができました。「ありがとうと言われるのが何より嬉しい」と笑顔で話すBさんにとって、就労継続支援B型は「作業の場」ではなく「再出発の場」となっています。

76歳の男性・Cさん

元教師でずっと人とのかかわりがあったこともあり定年退職後も同じようにかかわりを持った生活がしたいと考えていました。そんなとき、就労継続支援B型事業所のことを知り利用することを決めました。今では週に数回パソコン入力の仕事をしています。さらに、同じ作業をする利用者に頼られることで、やりがいと張り合いを感じることもできました。年をとっても経験を活かせる場所と生きがいと張り合いを感じ毎日が充実しています。

これらの事例は、年齢を重ねても「働く」ことで生きがいや自尊心の維持に大きく関わっていることを示しています。就労継続支援B型は、高齢者がその人らしく社会とつながるための有力な手段のひとつとなっているのです。

気になる!メリット・デメリットについて解説

75歳以上の方が就労継続支援B型事業所を利用するにあたり注目度や実例があると次に気になることはメリットとデメリットでしょう。それぞれについて簡単にまとめました。

メリット

- 自分のペースで働ける

雇用契約を結ばないため、就労時間や利用頻度は柔軟に調整可能です。本人の希望にあわせて、「週1日1時間だけ」など体力や体調に応じた無理のない参加ができます。さらに、急な通院や体調不良への配慮もあるため継続しやすいこともあげられます。

- 社会とのつながりが得られる

様々な理由による「孤立感」「孤独感」をふせげるだけでなく、スタッフや他の利用者との会話・交流により、地域、社会参加の実感ができます。必要とされたり、「ありがとう」と言われる経験が、自尊心や自己肯定感につながります。

- 生活にリズムが生まれる

体力的な問題や、精神的な理由で家にひきこもりがちな生活から脱却し、生活リズムを整えやすくなります。さらに、決まった時間に施設へ通うことで、認知機能や身体機能の維持にも好影響でしょう。

- 工賃(給料)を得られる

自身の働きによってえられる「報酬」工賃は生きがいにもつながります。公的年金や介護保険ではカバーしきれない部分の補助的収入にもなるでしょう。

- 専門スタッフによるサポート

就労継続支援B型事業所には、支援員が常駐しているケースが多く、就労に加え、健康状態や生活の相談にも対応してくれます。介護施設とは異なるため「作業中心の支援」が、生きがいややりがいなど精神的安定の重視にもつながります。また作業の内容によってはリハビリ、状態維持の支援が可能にもなります。

就労継続支援B型事業所は高齢者の「第2の居場所」「生きがいづくりの場」として注目されています。特に75歳以上の方にとっては、「働く」というよりも「人とつながる」「動き続ける」ことが大きな意味を持つ場合が多いです。

デメリット

- 工賃が低い

年々上昇していますが金銭的価値を求める人には不満かもしれません。

- 介護保険との制度上の制約

65歳を過ぎると「介護保険」が優先されます。そのため障害福祉サービスが使いにくくなり介護保険サービスの利用となるケースがあります。ですが介護保険サービスは就労支援に特化しておらず、就労継続支援B型のような働く場所が減ってしまう可能性があります。さらに、介護保険に移行すると「利用料が自己負担1割発生」など経済的負担が増すケースもあるので注意が必要です。

- 体力や健康状態による制約

年齢による体力低下、認知機能の低下、慢性疾患などにより、継続的な利用が難しい場合があります。事業所によっては介護的配慮(トイレ介助、移動介助など)に十分対応できないことも考えられるので利用する前に確認しましょう。

- 就労(支援)内容が単調になることもある

作業内容が「単純作業(封入、袋詰め、清掃など)」に偏ることが多く達成感をえづらくなってしまいます。まれに「やらされ感」を覚える人も一定数いるようです。

- 若年利用者とのミスマッチ

就労継続支援B型事業所では同じ作業場に20代〜30代の利用者も多く在籍しています。そのため、話の内容や作業進捗により、孤立感を感じる場合も出てくるでしょう。また、会話のペースや関心ごとが合わず、心理的な距離感を覚える場合もあります。

このように、高齢者にとって就労継続支援B型事業所は「社会参加」や「居場所づくり」として大きな意味がある一方で、制度や体力、経済面など様々なハードルが存在します。

特に「介護保険優先ルール」が大きな壁であり、高齢でも障害者福祉の仕組みを柔軟に使える制度改革が求められています。

まとめ|年齢を理由に働くことを諦めないで!年齢に縛られない働き方には就労継続支援B型がある!

75歳以上になっても「もう一度、誰かの役に立ちたい」「社会とつながっていたい」と思う気持ちは、決して特別なことではありません。年齢を重ねたからといって、その思いをあきらめる必要はないのです。

就労継続支援B型は、雇用にとらわれず、自分のペースで「できることを活かす」新しい働き方であり選択肢のひとつです。75歳を過ぎても、体調や生活リズムに合わせて無理なく利用できる場所であり、働くことで得られるやりがいや人、地域社会とのつながりを実感できる場所でもあります。

「もう年だから」と立ち止まるのではなく、「年齢を重ねた今だからこそできる働き方」がきっとあります。誰もが自分らしく働き、生き生きと過ごせる社会の一歩として、就労継続支援B型という選択を知っていただけたら幸いです。

- 高齢化にともなう就労について

- 75歳以上の高齢者に対して就労継続支援B型事業所の役割とは?

- 「就労継続支援B型×75歳以上」が注目される理由について考察

- 実際に75歳以上で就労継続支援B型を利用者している方の事例を紹介!!

- 気になる!メリット・デメリットについて解説

- まとめ

年齢を重ねても、自分らしく社会と関わり続けることは可能です。75歳以上であっても、就労継続支援B型はその選択肢の一つとなるでしょう。今こそ、新しい一歩を踏み出してみませんか?

就労継続支援B型「ワークショップOHANA」にご興味・ご相談があれば、ぜひ下記までお問合せください。

特定非営利活動法人「北斗会」の連絡先はこちら

| 法人名 | 特定非営利活動法人 北斗会 |

| 代表理事 | 高野 和子 |

| 提供サービス種別 | 就労継続支援B型事業 |

| 施設名 | ワークショップOHANA |

| 住所 | 〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央1丁目14-4 |

| 電話番号 | 0995-50-3236 |

| ファックス番号 | 0995-50-3075 |

| お問い合わせ先 | お問い合わせはこちら |

コメント